“Durante muito tempo a gloria

da capital era ser a “cidade jardim”. Mas agora... no jardim que era gigantes

troncos de concreto armado surgiram e, quando formos um milhão, esses troncos

estarão multiplicados. Os jardins centrais que temos já estarão sacrificados

pelo holocausto do progresso”. (Trecho do Diário de Minas em 1956, fazendo uma projeção de como

seria Belo Horizonte em 1966)*.

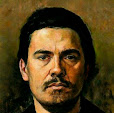

O Prefeito Oswaldo Pieruccetti e autoridades observam as cabeceiras do Córrego do Gentio na Serra do Curral em 1966. Posteriormente o local foi loteado e os terrenos vendidos às camadas mais abastadas da capital, que iniciava a "fuga" da região central, que então passava por uma nova requalificação desencadeada pela congestão urbana.

Em 1960 Belo

Horizonte já era um grande centro econômico e demográfico. O fortalecimento da

economia mineira na década de 50, em particular a economia belorizontina,

financiada em grande parte pelo Estado proporcionou o inicio do processo de

metropolização, ao mesmo tempo em que se iniciava a construção de Brasília, que

proporcionou a expansão para o oeste do Brasil. Durante toda a década de 50 a

capital mineira recebeu imigrantes de diversas partes do estado e mesmo de

outros estados, que procuravam melhores condições de vida e de infraestrutura. De

352.000 habitantes em 1950 Belo Horizonte registrava em 1960 uma população de

693.000 habitantes, um aumento de quase 100% em apenas uma década. A cidade

crescia, a população crescia, a verticalização era uma incomoda realidade, mas os investimentos em infraestrutura urbana ficaram

praticamente estagnados durante a década de 50 e as consequências dessa falta

de investimento foi sentida durante toda a década seguinte. Após a Revolução de

1964 o Estado passou a receber um grande volume de capital do Governo Federal,

devido à postura decisiva tomada por ele quando do golpe. Esse fator aliado aos

incentivos fiscais proporcionados pelo Estado fez com que inúmeras indústrias

se instalassem nos arredores da capital mineira, nas direções norte e oeste,

regiões propicias para tal ocupação e principalmente, para a expansão urbana,

pois essas regiões eram supridas tanto de estradas municipais federais quanto de

vias arteriais.

Desde a segunda

metade da década de 40 a capital já se destacava no cenário nacional como um

notável centro urbano que expandia ano após ano sua influência no âmbito

regional e estadual. A Cidade Industrial foi a principal responsável por essa

expansão, visto que indústrias de vários segmentos, entre elas a siderúrgica se

concentraram ao redor da capital mineira, estrategicamente situada nas bordas

do Quadrilátero Ferrífero.

Cidade Industrial e Avenida Amazonas na década de 60.

Fonte: Acervo IBGE

Fonte: Acervo IBGE

Parte da capital mineira desde o bairro Califórnia. Abaixo o Anel Rodoviário.

Fonte: Acervo IBGE

Fonte: Acervo IBGE

A verticalização da região central foi marcada nesta década com os grandes edifícios comerciais e os condomínios residenciais, cuja construção foi impulsionada pelo continuo fluxo populacional que vinha do interior do Estado. Pode-se citar como exemplos os Condomínios Pilar e Raposo Tavares, ambos na Avenida Afonso Pena além dos inúmeros edifícios residenciais que levaram a região central a apresentar uma congestão urbana ainda nessa década. Para piorar a situação as linhas de ônibus que aumentavam ano após ano tinham os seus pontos finais nas ruas próximas à Avenida Afonso Pena, contribuindo para a piora da qualidade de vida e principalmente, para a mobilidade urbana. A verticalização desenfreada nesse período extinguiu a grande maioria dos sobrados comerciais e residenciais que ainda resistiam ao acentuado crescimento urbano da capital. Belo Horizonte havia se tornado um enorme canteiro de obras, espalhadas por todos os cantos.

Região central em 1962.

Fonte: APCBH Coleção José Góes

O Prefeito em visita ao local do antigo abrigo de bondes da Avenida Afonso Pena. Nessa imagem pode-se visualizar a construção de três edifícios situados na Rua Tupis, além do desaparecimento do Palácio Hotel, onde se construiu anos mais tarde o Othon Palace.

Ponto final da linha para o bairro Santa Tereza em frente aos edifícios Sulacap e Sulamérica.

Fonte: Desconhecida

Barracos às margens do Ribeirão Arrudas no bairro Carlos Prates, Avenida Tereza Cristina.

Fonte: APCBH/ASCOM

Fonte: APCBH/ASCOM

Morro do Querosene em 1965. Ao fundo parte dos bairros Cidade Jardim e Santo Antônio.

Fonte: APCBH/ASCOM

As obras para a

melhoria da mobilidade urbana foram a marca da década de 60. Na primeira metade

da década Belo Horizonte caminhava a passos largos para atingir a marca de um

milhão de habitantes e ainda respirava ares interioranos, com ruas fartamente

arborizadas e com largos canteiros centrais. Em prol da melhoria viária a arborização e os canteiros foram

sendo sistematicamente removidos ao longo da década, principalmente na região

central e bairros adjacentes, além do asfaltamento das vias que apresentavam um

maior movimento nos horários de pico. O asfalto na verdade foi a força motriz

das politicas urbanas dos anos 60 que viam nele a veia do progresso, assim como

o automóvel também era (e ainda é) para a sociedade, pois tudo era feito em

prol dos veículos movidos a combustão, tanto individuais quanto coletivos, em

detrimento as formas alternativas de transporte, tais como o trem e o ônibus

elétrico. O asfalto, o automóvel e os edifícios são os marcos da influência do modelo norte americano de cidade moderna, seguida fielmente pelas administrações belorizontinas, apesar da perda de qualidade de vida terem sido grandes, entre outras coisas.

A preocupação do Poder Público com a questão da mobilidade era

tanta que a principal via arterial da capital, a Avenida Afonso Pena teve a sua

arborização erradicada, os canteiros centrais diminuídos consideravelmente e a

retirada do Obelisco em comemoração ao centenário da independência da Praça

Sete, com a finalidade de se construir ai um monumento aos fundadores da

capital mineira, também retirado pouco tempo depois para a desobstrução do

transito na Avenida. O Obelisco foi transferido para o Museu Abílio Barreto e

posteriormente para a Praça Diogo de Vasconcelos no bairro Funcionários, região

que ainda não apresentava um trafego intenso, cuja centralidade só se consolidaria

algumas décadas mais tarde. Pode-se ainda citar as avenidas Augusto de Lima e

Bias Fores e a Rua São Paulo como outras vias da capital que viriam a sofrer

grandes alterações em prol da mobilidade urbana.

Obras para a desobstrução da Avenida dos Andradas no inicio da década de 60. A obra tinha como finalidade estabelecer uma ligação viária da avenida com a Avenida do Contorno. A obra diminuiu consideravelmente a área da Praça Rui Barbosa, que antes fazia limite com o Ribeirão Arrudas.

Fonte: APCBH/ASCOM

O mesmo local no inicio das obras.

Na primeira metade

da década de 1960, devido aos constantes desastres que ocorriam na passagem dos

caminhões¹² pela região central da capital¹³ realizou-se a abertura de um anel viário desde a BR-3 (BR 040), acima da Lagoa

Seca até a BR-31 (BR 262), ainda em construção. Inaugurado em 1963 pelo

Presidente João Goulart o Anel Rodoviário de Belo Horizonte proporcionou a

ligação viária entre as rodovias responsáveis pela ligação viária dos três

principais centros urbanos do país, além da ligação direta com a Cidade

Industrial. Para o escoamento do minério de ferro explorado na Serra do Curral

foi construído nessa década a construção do Ramal de Águas Claras até o

desembocadouro do minério no Barreiro, no Ramal do Paraopeba.

Nessa mesma

década foram iniciados os estudos para a abertura da Avenida Américo Vespúcio e

alargamento da Rua Padre Pedro Pinto em Venda Nova. O adensamento das vertentes

dos inúmeros córregos espalhados por toda a capital obrigou o Poder Público a

abrir as Avenidas Sanitárias, com a finalidade da melhoria viária da região,

cujo acesso na maioria das vezes era realizado por vias que não comportavam

mais o crescente fluxo viário das diversas regiões. Os estudos realizados, em

muitos casos cometeram os mesmos erros verificados nas gestões anteriores, no

que diz respeito ao dimensionamento dos canais de drenagem da bacia e no

adensamento das vertentes. Esse subdimensionamento da calha dos córregos que

estão sob as Avenidas acarreta, até os dias de hoje inúmeros problemas nos

períodos chuvosos, quando se transformam em verdadeiros rios devido ao grande

escoamento das vertentes impermeabilizadas.

Como se verá adiante, as grandes

canalizações e cobertura dos cursos d’água foram empregadas na capital a partir

dos anos 1960 devido à politica de mobilidade urbana que passou a priorizar os

automóveis, além da poluição dos cursos d’água, muitos então convertidos em

emissários. O Ribeirão Arrudas que sempre sofreu com o despejo dos detritos da

capital desde as primeiras décadas do Século XX passara a receber uma grande

quantidade de esgotos em suas águas, visto que os emissários não davam mais

conta de todo o esgoto urbano. Nessa década foi selado o destino do Ribeirão,

devido ao mau planejamento urbano de Belo Horizonte, entre outros fatores

relevantes.

Na primeira metade da década iniciaram-se os trabalhos de supressão das

passagens de nível que existiam ao longo do Ribeirão Arrudas. Para se ter ideia

somente na região central da capital e mais próximas da Avenida do Contorno

existiam 24 passagens de nível ao longo das linhas férreas que cortavam o

tecido urbano, sendo que a maioria apresentava apenas como sinalização a

"Cruz de Santo André". Daí pode-se imaginar o quanto eram frequentes

os acidentes dentro do perímetro de Belo Horizonte, que já apresentava um

intenso fluxo viário. É bom ressaltar que grande parte dos acidentes eram

causados pela imprudência dos motoristas e pedestres que se arriscavam em

atravessar a linha mesmo quando a passagem já se encontrava fechada pelas

cancelas.

Diante do caos iminente causados por essa "guerra" antes

silenciosa, mas que havia atingido o seu ápice em 1960 o Prefeito Jorge Carone,

em uma das suas primeiras realizações como Prefeito em 1963 inicia os trabalhos

de remoção dos trilhos da Rede Mineira de Viação que atravessavam a região da

Lagoinha, considerada a mais perigosa passagem de nível da capital, visto que

era a principal ligação da região central com as Avenidas Pedro II e Antônio

Carlos, e aos bairros adjacentes às avenidas, sendo que passou a se utilizar

apenas os trilhos da EFCB de bitola mista ao longo da Avenida do Contorno até a

altura da Estação Carlos Prates, pertencente a RMV, além da recomposição

asfáltica das vias que abrigavam os trilhos, a Avenida Nossa Senhora de Fatima por exemplo, foi alargada e rebaixada após a remoção dos trilhos dos Bondes e posteriormente

do Trem. Era o inicio da lenta supressão das passagens

de nível da região central, finalizada com a construção às pressas dos Viadutos

da Rodoviária no final da década, marcando o inicio da requalificação, com

objetivos específicos da região da Lagoinha, que tem como principal marco a

demolição da Praça Vaz de Melo na década seguinte. Nessa mesma década, visando

desafogar o transito intenso da região da Lagoinha, foi construída uma ponte

ligando o bairro a região central via Rua Curitiba, criando assim uma

alternativa para se evitar os congestionamentos nos horários de pico.

Avenida do Contorno na região da Lagoinha na década de 60, com os trilhos já unificados da EFCB e da R.M.V. ao longo do Ribeirão Arrudas.

Fonte: APCBH/ASCOM

Fonte: APCBH/ASCOM

Composição da Rede Mineira de Viação em passagem de nível na Lagoinha em 1960.

Fonte: Acervo Revista O Cruzeiro

Fonte: Acervo Revista O Cruzeiro

Lagoinha e parte da região central na década de 60.

Fonte: Acervo pessoal do Arquiteto Paulo Campos Cristo

Fonte: Acervo pessoal do Arquiteto Paulo Campos Cristo

Obras de remoção dos trilhos da Lagoinha em 1963.

Fonte: APCBH/ASCOM

O mesmo local pouco tempo antes do seu asfaltamento.

Fonte: APCBH/ASCOM

No que diz

respeito aos serviços de transporte publico a década de 1960 ficou marcada por

grandes mudanças no sistema. Os trólebus, apontados na década anterior como a

principal modalidade de transporte da capital foi sendo abandonado ao longo da

década até ser suprimido em 1969. Os Bondes já eram considerados desde a década

de 1940 um serviço de transporte complementar em relação aos trólebus e foi

sendo, aos poucos suprimido com a retirada dos trilhos, primeiro na Rua da

Bahia, ainda na década de 1950. Na virada da década era só uma questão de tempo a

extinção dos Bondes, devido principalmente aos constantes prejuízos e a falta

de passageiros regulares em suas viagens. O serviço estava tão precário que na

linha do Santo Antônio só se fazia o trajeto completo através de baldeação com

os trólebus. O sucateamento da frota, então reduzida a poucos carros cresceu

vertiginosamente entre 1960 e 1963 quando, finalmente foi extinto o sistema. As

linhas, quando da extinção dos serviços atendiam apenas alguns bairros das

zonas nordeste e noroeste da capital que passaram a receber o atendimento dos auto-ônibus

e lotações nas novas linhas criadas pelo Departamento Municipal de Bondes e

Ônibus (DMBO ex DBO). A primeira metade da década de 1960 assistiu a consolidação do

poderio dos concessionários das empresas responsáveis pelo transporte coletivo

sobre o Poder Público, que culminou com a supressão dos trólebus em 1969,

serviço que concorria com os ônibus coletivos e, indiretamente, com a alegação

de ser antieconômico, extinguiu o Ramal do Matadouro que estava sob o controle

da RFFSA e que atendia grande parte da região norte da capital. No mesmo período da

supressão dos Bondes foi demolida a Oficina que atendia aos Bondes e Trólebus,

consolidada na Avenida Olegário Maciel. O seu terreno foi posteriormente

vendido e lá se construiu anos mais tarde o Mercado Novo.

Avenida Afonso Pena e Praça Sete na década de 1960. É notável a diminuição do canteiro central visando a melhoria viária no ponto mais critico da capital no período.

Fonte: Acervo pessoal do Arquiteto Paulo Campos Cristo

Fonte: Acervo pessoal do Arquiteto Paulo Campos Cristo

Ponto de ônibus nas proximidades da Praça da Estação.

Fonte: OMNIBUS - uma historia dos transportes

coletivos em Belo

Horizonte ; FJP. 1997.

A propaganda maciça por parte dos Concessionários das empresas de ônibus foi uma característica marcante da década de 1960. Largamente utilizada, ela foi decisiva para a mudança da visão da população em relação ao transporte púbico, que passou a enxergar os Bondes e Trólebus como sinônimos de atraso.

Fonte: OMNIBUS - uma historia dos transportes

coletivos em Belo

Horizonte ; FJP. 1997.

A Afonso Pena no cruzamento da Rua Tamoios nos anos 60.

Fonte: Acervo pessoal do Arquiteto Paulo Campos Cristo

A mesma avenida em frente ao Parque Municipal sem o gradil.

Fonte: Acervo pessoal do Arquiteto Paulo Campos Cristo

Os Bondes, sucateados desde a década de 50 trafegavam durante o horário comercial lotados, em detrimento à qualidade do transporte coletivo, visto nesse período como suplementar em relação aos Trólebus.

Fonte: OMNIBUS - uma historia dos transportes

coletivos em Belo

Horizonte ; FJP. 1997.

O novo e o antigo se encontram na Praça da Estação em 1961.

Fonte: OMNIBUS - uma historia dos transportes

coletivos em Belo

Horizonte ; FJP. 1997.

Bondes sucateados na Oficina da DBO em 1963, ano de sua extinção.

Fonte: OMNIBUS - uma historia dos transportes

coletivos em Belo

Horizonte ; FJP. 1997.

Oficinas da DBO, demolida em 1964. No seu lugar foi construído anos mais tarde o Mercado Novo.

Fonte: OMNIBUS - uma historia dos transportes

coletivos em Belo

Horizonte ; FJP. 1997.

A década de 60,

em particular o ano de 1963 foi marcado por uma das mais profundas

transformações da paisagem urbana de Belo Horizonte: o corte dos Fícus da

Avenida Afonso Pena, com a justificativa da melhoria do fluxo viário na região

central e da extinção dos “tripés”, praga que acometia os Fícus desde o final

da década de 1950. A arborização da Afonso Pena era a marca registrada da capital

mineira e o seu desaparecimento da noite para o dia deixou marcas profundas na sociedade,

que podem ser vistas até os dias atuais, nas lembranças dos moradores

contemporâneos ao corte. A Avenida e suas arvores haviam sobrevivido

praticamente intactas as transformações ocorridas no seu entorno durante a

primeira metade do Século XX, mas não sobreviveriam ao processo de

metropolização que passava a capital nesse período, responsável pelas mudanças

na paisagem urbana que também sepultariam os principais cursos d’água da

capital, como se verá adiante, em prol da mobilidade urbana, uma politica

vigente até os dias atuais. As arvores da Praça Sete haviam sido removidas

pouco tempo antes, para facilitar as instalações da rede elétrica que atendia

aos trólebus que circundavam a Praça.

Parque Municipal e Avenida Afonso Pena em 1961.

Fonte: APCBH Coleção José Góes

Corte dos Ficus da Avenida Afonso Pena em 1963.

Fonte: Acervo Estado de Minas

Nessa mesma década, com a criação da Ferrobel² todas as terras delimitadas por uma extensa cerca que havia nas proximidades da Avenida Bandeirantes passaram a pertencer a essa Companhia, com a finalidade da expansão da exploração do minério de ferro ao longo dos anos. Porém, em 1966 foi criado o Parque das Mangabeiras nos terrenos onde a Ferrobel havia apenas iniciado a sua exploração. A companhia foi responsável pela profunda mudança no perfil da Serra do Curral, ao rebaixar uma parte da sua crista nos anos seguintes²¹.

Com esse

Decreto, a Companhia entregou a iniciativa privada os terrenos de sua

propriedade que se localizavam abaixo da Mina das Mangabeiras, com a finalidade

de se criar um grande loteamento visando às classes mais abastadas da capital,

que nesse momento procuravam fugir da iminente congestão urbana da região

central e bairros adjacentes, como o bairro de Lourdes.

Serra do Curral vista desde às proximidades da Lagoa Seca. Ao fundo a área explorada pouco tempo depois pela Ferrobel.

Fonte: Acervo IBGE

O Prefeito Souza Lima em visita ao local onde se construiu a Praça do Papa, nas proximidades da Mina das Mangabeiras.

Fonte: APCBH/ASCOM

Em 1966 visando

melhorar a comunicação viária entre o recém-criado bairro Mangabeiras e a zona

urbana da capital teve inicio a expansão da avenida, primeiro com o

encascalhamento do prolongamento iniciado em 1940 e posteriormente da

finalização e asfaltamento da avenida até a Praça da Bandeira, inaugurada em

1966 e a construção da Praça Milton Campos, inaugurada em 1972. Essas

intervenções realizadas pelo Poder Público também tinham como objetivo a

urbanização das terras ocupadas pelo Pindura Saia e Vila Santa Isabel, que

foram fragmentadas e praticamente extintas no período entre 1968 e 1975.

Avenida Afonso Pena em 1965.

Fonte: APCBH/ASCOM

Parte do prolongamento da Afonso Pena em 1966. À direita a Favela do Pindura Saia.

Fonte: APCBH/ASCOM

O mesmo prolongamento em 1966. À esquerda a caixa d'água do Cruzeiro.

Fonte: APCBH/ASCOM

A ajuda

financeira proveniente do Governo Federal após 1964 proporcionou a criação do

projeto Nova BH 66, que tinha como objetivo melhorar a infraestrutura em toda a

capital mineira, defasada devido ao acentuado crescimento desde a década de 1950.

As principais realizações foram o asfaltamento e o alargamento de diversas vias

publicas, a continuação das canalizações dos córregos da capital e o

embelezamento das vias e praças, a cargo do Departamento de Parques e Jardins (D.P.J). É bom lembrar que grande parte

dos recursos do projeto vinham do governo Federal. As obras visavam

claramente a melhoria da mobilidade urbana (leia-se veículos motorizados), onde os canteiros

centrais e os passeios foram diminuídos para o alargamento das ruas e avenidas. O pedestre, que antes tinha prioridade dentro da urbe foi perdendo espaço

para os veículos a partir dessa década.

O projeto foi praticamente

abandonado na gestão seguinte devido a grave crise financeira que assolou a

Prefeitura durante toda a década de 1960. Isso não impediu que algumas das obras do

Nova BH 66 fossem finalizadas. Muitos córregos que foram canalizados e cobertos, muitos inclusive com verbas do Nova BH 66 passaram a servir

exclusivamente para o transporte de esgotos até o ribeirão Arrudas. Foi a

solução encontrada para se resolver hipoteticamente o problema sanitário da capital. Em outros locais, geralmente os mais afastados da região central

não existiam serviços de coleta de esgotos e o abastecimento de água continuava precário, chegando mesmo a inexistir em diversas vilas e favelas.

Obras do Nova BH 66 na Rua dos Tamoios.

Fonte: APCBH/ASCOM

Inicio da abertura da futura Avenida Raja Gabaglia em 1967. Ao fundo a Favela do Querosene.

Fonte: APCBH/ASCOM

Canalização do córrego dos Pintos no bairro Gutierrez.

Fonte: APCBH/ASCOM

Durante toda a década as

obras para a captação das águas do Rio das Velhas correu lentamente, chegando a

ser interrompida por diversas vezes, ao mesmo tempo em que o problema do

abastecimento de agua se agravava por toda a capital. Somente nos últimos anos

da década é que se verifica uma sensível melhora no abastecimento, que ocorreu

devido a um precário sistema de bombeamento sobre a Serra do Curral, visto que

o túnel do Taquaril ainda se encontrava em construção e os outros mananciais

que abasteciam a capital se encontravam sobrecarregados. A falta d’água ainda

era uma incomoda realidade para a população belorizontina.

A cidade sofreu a partir de

1965 os efeitos do novo projeto econômico do Governo Federal, o que gerou o

segundo surto industrial no Estado. Já citado no inicio do artigo, essa nova

onda se caracterizou pela ocupação industrial das cidades limítrofes com a

capital, assim como a expansão urbana delas. A intervenção federal da segunda

metade da década de 60, em parte viria a suprir a falta de investimentos

maciços para a melhoria urbana da capital, que atingiria o seu primeiro milhão

de habitantes ainda nessa década.

Construção da Estação de Tratamento de Água do Rio das Velhas.

Fonte: APCBH/ASCOM

Rua Padre Belchior e córrego do Leitão na década de 60.

Fonte: APCBH/ASCOM

Mercado Central de Belo Horizonte nos anos 60.

Fonte: APCBH/ASCOM

O mesmo Mercado visto da Avenida Amazonas.

Fonte: APCBH/ASCOM

Obras de captação na Rua Além Paraíba.

Fonte: APCBH/ASCOM

Pavimentação da Avenida Pedro II, no cruzamento com Rua Mariana.

Fonte: APCBH/ASCOM

Rua Cláudio Manoel, no bairro Funcionários em 1965.

Fonte: APCBH/ASCOM

Construção da Praça São Vicente no bairro Padre Eustáquio.

Fonte: APCBH/ASCOM

Rua Vitorio Marçola, no cruzamento com a Rua Francisco Deslandes no bairro Anchieta. Sob a via atualmente encontra-se canalizado o córrego do Gentio.

Fonte: APCBH/ASCOM

A erradicação dos córregos da paisagem

urbana*

É sabido que o

desenvolvimento urbano cresceu significativamente em Belo Horizonte a partir da

segunda metade da década de 40, ao mesmo tempo em que se acentuou a falta de infraestrutura

por parte do Poder Público para dar suporte a esse crescimento. Diversos cursos

d’água da capital sofriam com a poluição desde meados dos anos 20 e o

adensamento das terras pertencentes a suas bacias aumentou ainda mais o

problema. Os emissários de esgoto existentes não comportavam mais a quantidade

de efluentes produzidos principalmente pelas residências e a solução era o

despejo nos cursos d’água.

A partir da

década de 50 Belo Horizonte tomou novos rumos. O processo de metropolização se

consolidava e deu a capital um ritmo no qual grande parte da população não

estava acostumada. A mudança espacial era visível e a verticalização iniciada

na área central começava a se espalhar dentro do perímetro da Avenida do

Contorno. Para se ter ideia Belo Horizonte entre as décadas de 50 e 70 teve um

aumento populacional de cerca de 350 por cento, saltando de uma população de

352.000 habitantes no inicio da década de 1950 para cerca de 1.250.000 em

1970.

Os problemas

urbanos decorrentes desse processo surgiam ao mesmo tempo em que se acentuava a

falta de investimentos em equipamentos urbanos destinados para dar suporte a

esse crescimento. O número de veículos aumentara consideravelmente e as ruas e

avenidas, antes arborizadas e calçadas foram sendo asfaltadas e alargadas com o

corte das árvores para proporcionar a melhoria do fluxo viário, um dos

principais objetivos das gestões municipais desde então. O saneamento básico se

encontrava em disparidade em relação ao crescimento urbano desde a segunda metade

da década de 50 devido a esse crescimento. Na década de 60 ele entrou em

colapso. O esgoto transbordava pelas ruas, principalmente da região central,

pois os emissários não davam conta da demanda.

No caso dos

córregos do Acaba Mundo e do Leitão suas águas passaram a receber além dos

esgotos citados detritos provenientes da ocupação desenfreadas das suas

cabeceiras e lixo domestico, pois os serviços de coleta de lixo se encontravam

a beira de um colapso apesar do aumento da frota destinada ao recolhimento

deste a partir de 1965.

Para agravar

ainda mais a situação as enchentes eram frequentes devido à impermeabilização

do solo promovida pela urbanização nas bacias dos cursos d’água e pelo fato de

muitos moradores de áreas ribeirinhas despejarem o lixo domestico nos cursos

d’água. As águas que antes penetravam no solo agora corriam diretamente para os

cursos d’água assoreados aumentando o seu volume e o seu poder de destruição,

pois suas águas saiam da calha com frequência levando lama e sujeira para as ruas.

No iminente caos urbano da década de 60 não havia mais lugar para os cursos

d’água dentro da urbs.

Diante disso na

primeira metade da década de 60 o Poder Público toma a decisão de fechar os

cursos d’água que atravessam a zona urbana compreendida dentro da Avenida do

Contorno com a finalidade de melhorar o fluxo viário e a salubridade na região

atravessada por eles³.

Na visão do Poder Público a cobertura dos córregos resolveria rapidamente o

problema da poluição³¹ além do embelezamento da paisagem com o alargamento das vias, úteis para a vida

urbana. É necessário lembrar que os dois cursos d’água em questão atravessavam

a zona sul da capital, ocupado em grande parte pelas camadas mais abastadas da

sociedade belorizontina.

O primeiro

curso d’água a ser fechado foi o Acaba Mundo em 1963. A cobertura do canal foi

realizada ao longo da Rua Professor Morais e alargado desde a Avenida Afonso Pena até a altura

do Parque Municipal. Na mesma década o córrego foi canalizado ao longo da BR-3,

atual Avenida Nossa Senhora do Carmo.

Suas águas, que antes

alimentavam os Lagos do Parque foram também canalizadas devido ao alto grau de

poluição e os lagos passaram a ser abastecidos com águas provenientes do lençol

subterrâneo. O córrego, inserido na paisagem urbana na década de 20 não

resistiu ao crescimento urbano, cedendo espaço para a melhoria da mobilidade

urbana e da qualidade de vida da população, no que diz respeito à saúde

pública.

Rua Professor Morais em 1963.

Fonte: APCBH/ASCOM

Trabalhos de alargamento do canal do córrego do Acaba Mundo em 1963 na Rua Professor Morais.

Fonte: APCBH/ASCOM

Inicio da cobertura do canal do Acaba Mundo.

Fonte: APCBH/ASCOM

Trabalhos de remoção da alvenaria do canal.

Fonte: APCBH/ASCOM

Rua Professor Morais em 1963, em destaque a propaganda da gestão responsável pela cobertura do canal, no caso o Prefeito Jorge Carone.

Fonte: APCBH/ASCOM

Obras de alargamento do canal na Avenida Afonso Pena.

Fonte: APCBH/ASCOM

Confluência do córrego do Acaba Mundo com o córrego do Mendonça na Rua Pernambuco.

Fonte: APCBH/ASCOM

Canalização do Acaba Mundo na Avenida Nossa Senhora do Carmo.

Fonte: APCBH/ASCOM

O córrego do Leitão também apresentava um alto grau de poluição de suas águas. A porção da capital atravessada por ele apresentava na década de 60 um alto grau de urbanização ao mesmo tempo em que se tinha o inicio da ocupação sistemática das suas cabeceiras. O mau cheiro de suas águas e as constantes enchentes que levavam lama e lixo para as ruas eram motivos de reclamações constates da população, que passou a exigir uma solução rápida para o problema. A canalização era vista como a solução dos problemas gerados pelo córrego além de ser considerada como uma obra de embelezamento da capital, abalada com a perda do titulo de “Cidade Jardim” desde o corte das arvores da Avenida Afonso Pena em 1963. No final da década de 60 se tem o inicio das obras de fechamento e cobertura do córrego do Leitão desde a Rua São Paulo até a sua foz no ribeirão Arrudas. Paralelamente ao fechamento teve inicio em Julho de

Canal do córrego do Leitão na Rua Mato Grosso em 1969.

Fonte: APCBH/ASCOM

O córrego canalizado no bairro Cidade Jardim em 1970. Sobre ele foi aberta a Avenida Prudente de Morais.

Fonte: APCBH/ASCOM

O córrego no cruzamento das Ruas Tupis e Mato Grosso. Ao fundo a confluência com o córrego da Barroca.

Fonte: APCBH/ASCOM

O córrego do Leitão canalizado na Avenida Prudente de Morais.

Fonte: APCBH/ASCOM

Outros córregos que foram

canalizados e cobertos na década de 1960 foram o córrego dos Pintos até as suas

nascentes, localizadas no bairro Gutierrez, o córrego do Gentio no bairro

Anchieta, o que proporcionou a abertura da Rua Francisco Deslandes e o

prolongamento da Rua Vitorio Marçola. A canalização do córrego das Piteiras em

1966 proporcionou a abertura da Avenida Silva Lobo, uma alternativa para a

melhoria do fluxo viário da Avenida Amazonas.

Inicio da canalização do córrego do Gentio na Rua Outono em 1965.

Fonte: APCBH/ASCOM

Canalização do córrego do Gentio no bairro Carmo.

Fonte: APCBH/ASCOM

Canalização do córrego do Gentio/Acaba Mundo na Rua Grão Mogol.

Fonte: APCBH/ASCOM

Canalização do córrego da Serra na Rua Palmira.

Fonte: APCBH/ASCOM

O mesmo curso d'água no bairro Serra.

Fonte: APCBH/ASCOM

Córrego dos Pintos no bairro Gutierrez.

Fonte: APCBH/ASCOM

Ribeirão Arrudas no bairro Calafate.

Fonte: APCBH/ASCOM

A população da capital em 1970 era de 1.255.415 habitantes. Os ares interioranos e a conversa tranquila debaixo dos Ficus da Avenida Afonso Pena haviam deixado de fazer parte do cotidiano do belorizontino para integrar a historia da capital e o imaginário das gerações futuras. Tudo em nome do progresso, vislumbrado pelos representantes da municipalidade ainda nos primeiros anos da nova capital.

A metropolização de Belo Horizonte a inseriu definitivamente no

eixo Rio-São Paulo se caracterizando pela grande concentração de renda no

município, um reflexo da política econômica do Estado Autoritário proporcionado

principalmente pelas novas zonas industriais que se instalaram em seus limites,

o que levou a expansão urbana para os municípios limítrofes e ao um novo boom

populacional, culminando com a criação da Região Metropolitana em 1973.

Região central em 1970.

Fonte: BH Nostalgia

Praça da Estação e adjacências no final da década de 60.

Fonte: BH Nostalgia

Marca da resistência ao autoritarismo vigente em 1968: ônibus circulando pela região central de Belo Horizonte pichado por estudantes.

Fonte: OMNIBUS - uma historia dos transportes

coletivos em Belo

Horizonte ; FJP. 1997.

* Trecho extraído do artigo Os córregos e a metrópole - a inserção no espaço urbano dos cursos d’água que atravessam a zona urbana de Belo Horizonte de minha autoria e da Engenheira Fernanda Guerra Lima Medeiros.

Recomendo também a leitura do excelente artigo Os rios e a cidade: espaço, sociedade e políticas públicas em relação ao saneamento básico de Belo Horizonte 1964-1973, do historiador Yuri Mello Mesquita.

Recomendo também a leitura do excelente artigo Os rios e a cidade: espaço, sociedade e políticas públicas em relação ao saneamento básico de Belo Horizonte 1964-1973, do historiador Yuri Mello Mesquita.

¹² Ainda hoje, infelizmente, ocorrem desastres de grandes proporções na Avenida Nossa Senhora do Carmo,

parte da antiga BR-3 devido à imprudência e a teimosia dos motoristas que

insistem em passar pela região centro sul da capital mineira com veículos inadequados para se trafegar nos centros urbanos.

¹³ Existia uma casa

residencial na Avenida do Contorno que, devido aos constantes desastres que

aconteciam no final da BR-3 foi comprada pelo DNER.

² Lei

898/61 de 30 de outubro de 1961 "AUTORIZA A ORGANIZAÇÃO DA FERRO DE BELO

HORIZONTE S. A. - (FERROBEL) - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA POR AÇÕES, DESTINADA

A EXPLORAR, COMERCIAR E INDUSTRIALIZAR MINÉRIOS EM GERAL - BEM COMO A ABERTURA

DE CRÉDITOS ESPECIAIS PARA O MESMO FIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". A partir dai a história é bem conhecida pelos belorizontinos, basta olhar para a Serra do Curral na direção do Parque dos Mangabeiras...

²¹ Além

da Mina das Mangabeiras a Ferrobel foi autorizada a explorar no mesmo período o

local denominado “Mina do Cercadinho”, mais ou menos próxima a Faculdade Milton

Campos. Porém, devido a pressão popular e de entidades preocupadas em preservar

o Complexo da Serra do Curral a Mina não chegou a entrar em funcionamento.

³¹ Junto com a poluição

esperava-se também a erradicação das doenças causadas pela poluição dos

córregos, como se lê no Relatório do Prefeito Sousa Lima em 1969: “Nas obras de canalização e esgotos está

surgindo a solução para o problema sanitário de Belo Horizonte”. É

necessário entender que foi na nessa gestão que o sistema de esgotos de Belo

Horizonte entrou em colapso, transbordando em diversos pontos da capital.