Maquete do Conjunto JK onde se vê o Restaurante e a Passarela entre os dois Blocos, que não chegou a ser construída.

Fonte: Em Obras: História do Vazio em Belo Horizonte;Cosac & Naify Edições.

Os conjuntos habitacionais na região central dos grandes centros urbanos brasileiros são uma marca registrada das décadas de 50 e 60, período que se caracteriza pela metropolização de diversas capitais. Podem-se citar como exemplo desses conjuntos construídos nesse período os Edifícios Master e o Santos Vahlis no Rio de Janeiro, o Edifício Copam em São Paulo ou mesmo o Condomínio Solar e os Edifícios Fernão Dias e Raposo Tavares em Belo Horizonte. Talvez o edifício mais emblemático desse período e que inaugura de fato a “arquitetura de massa” em Belo Horizonte devido ao numero de famílias que os conjuntos se propunham a abrigar é o Conjunto Governador Juscelino Kubitschek, ou simplesmente Conjunto JK, como é largamente conhecido.

Os terrenos onde se construiu o Conjunto inicialmente faziam parte da reserva mantida pelo Poder Publico visando à expansão da capital dentro da zona compreendida na Avenida do Contorno, que se limitava nas primeiras décadas do Século XX entre essa Avenida na região da Floresta, área central e o bairro dos Funcionários, cujo limite era a Avenida Cristovão Colombo (leia-se Bias Fortes). No inicio da década de 20 o terreno onde posteriormente foi construído o Bloco A passou a abrigar a sede da recém-criada Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais¹, que ai funcionou até a primeira metade da década de 40, quando o então Prefeito Juscelino Kubitschek, em acordo com o governo do Estado resolve demolir o prédio, ao mesmo tempo em que se consolidava a ocupação urbana do entorno da Praça Raul Soares, construída na década anterior quando da realização do Congresso Eucarístico em 1936. É bom ressaltar que onde se construiu a praça e no seu entorno existia uma Favela, removida quando se iniciaram as obras de urbanização da região.

Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais demolida em 1943. Ela se localizava no local onde se construiu anos mais tarde o Bloco A do Conjunto.

Fonte: BH Nostalgia

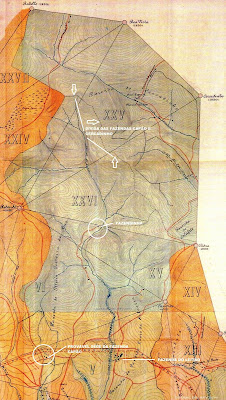

Planta de 1928 onde se vê em destaque os quarteirões ocupados atualmente pelo Conjunto JK. Essa região nesse período estava na verdade ocupada por uma pequena favela, removida na década seguinte quando da construção da Praça Raul Soares e que, por motivos óbvios as Plantas confeccionadas no período não registravam.

Fonte: APCBH

Praça Raul Soares no final da década de 30.

Fonte: BH Nostalgia

Praça Raul Soares no inicio da década de 50 onde figura os dois quarteirões do conjunto vazios.

Fonte: BH Nostalgia

O terreno, extremamente valorizado desde a construção da Praça Raul Soares e da expansão dos bairros de Lourdes e Santo Agostinho continuou pertencendo ao Estado de Minas Gerais até o inicio da década de 50 quando o agora Governador Juscelino Kubitschek, em parceria com o empresário Joaquim Rolla cede o terreno para a construção de uma mega conjunto habitacional, dando todo o aparato necessário para tal realização. O projeto do Conjunto é então encomendado ao já famoso arquiteto Oscar Niemeyer que o concebe dentro das “Unités d'Habitation¹²” de Le Corbusier, construídas na França após a 2ª Guerra e que se difundiu em diversos países nas décadas seguintes, em particular nos países alinhados com o regime socialista.

O “impacto” que o Conjunto causaria na paisagem urbana de Belo Horizonte, ressaltando que o processo de verticalização ainda estava restrita a região central no entorno da Avenida Afonso Pena e a Praça Raul Soares pode ser vista na terceira imagem abaixo, provavelmente obtida entre os anos de 1955/56, pois os cartazes afixados no alto do edifício fazem propaganda aos candidatos Juscelino Kubitschek e José Francisco Bias Fortes a Presidência da Republica e ao Governo de Minas respectivamente. JK, quando proferiu o discurso² do anuncio da “monumental realização arquitetônica” ainda afirmou que o conjunto seria a “marca registrada” da capital mineira.

Em 1952 Niemeyer entrega o projeto do Bloco A, cujo conjunto teria 120 metros de comprimento, ocupado o quarteirão inteiro entre a Avenida Olegário Maciel e a Rua Rio Grande do Sul. O Conjunto teria 23 andares e 647 apartamentos, estes variando desde uma “kitnet” até aos apartamentos duplex de três quartos, destinados às famílias de classe média além de um hotel que ocuparia os quatro primeiros andares. No mesmo conjunto seriam construídos todo o aparato para atender às necessidades dos moradores, os quais não precisariam deixar o Conjunto para adquirir diversos produtos, desde comercio e serviços necessários para a manutenção diária dos moradores até áreas de lazer, museu, rodoviária para atender os moradores e um hotel, seguindo o exemplo das Unidades de Habitação projetadas por Le Corbusier.

Visita de Autoridades ao canteiro de obras do Conjunto JK na década de 50.

Fonte: Desconhecida

Planta original do 1º Pavimento do Bloco A onde se destaca o projeto do Museu de Arte, o Restaurante e a Passarela, todos abandonados no decorrer das obras.

Fonte: Em Obras: História do Vazio em Belo Horizonte;Cosac & Naify Edições.

As obras do Bloco A tiveram inicio em 1953. Logo após o inicio das obras o quarteirão abaixo do Conjunto, compreendido entre a Rua Guajajaras e a Praça Raul Soares foi cedido pelo Poder Publico para a construção do Bloco B também projetado por Niemeyer e que se caracteriza pela verticalidade (qualquer semelhança com o prédio do Congresso Nacional em Brasília não é mera coincidência), visto que o quarteirão apresenta dimensões reduzidas em relação ao quarteirão do Bloco A. O Bloco B teria 36 andares e 439 apartamentos e também abrigaria um comercio diversificado, como projetado para o bloco A. Uma passarela seria construída entre os dois blocos e constituiria uma “ligação” entre os moradores do Conjunto, talvez buscando uma unidade interrompida pela via pública, que atua como um “muro imaginário”, separando os dois blocos. Essa passarela não chegou a ser construída, pois a prefeitura vetou a sua construção por ser considerada demasiado perigosa para os veículos e pedestres da Rua Guajajaras.

O Bloco A do Conjunto JK entre os anos de 1955/56.

Fonte: APCBH Coleção José Góes

O Conjunto visava atender a classe média, que crescia a passos largos em Belo Horizonte desde o fim da Segunda Guerra. Segundo as concepções de Niemeyer ele abrigaria desde o morador unitário que necessitava apenas de um pequeno espaço para morar até as famílias solidificadas com filhos que carecia de um espaço maior para abriga-las e de lazer para os seus filhos e para eles próprios. Seria uma “cidade dentro da cidade”, visto que todos os equipamentos necessários para o cotidiano estariam concentrados em um mesmo local. Na verdade esse projeto se revelaria anos mais tarde como utópico para o período, visto que nem Belo Horizonte e nem a sua população estava preparada para compreender tal obra de grande magnitude, que abrigaria cerca de 5.500 moradores, segundo informações do período. Uma fábula para uma cidade que ainda não havia chegado aos 400.000 habitantes e que respirava ares do interior, da conversa mansa e da cadeira na calçada nos fins de tarde.

As obras, interrompidas diversas vezes entre o final da década de 50 e a segunda metade da década de 60 se arrastaram por toda essa década devido a falta de capital para a continuidade das obras, sendo retomada de fato em 1968, na mesma época que a capital atingia a marca de um milhas de habitantes e em 1970 começaram a ser entregues os primeiros apartamentos do Bloco A e posteriormente do Bloco B. No Bloco B, mesmo com os apartamentos sendo entregues as obras se arrastaram por toda a década de 70, sendo finalizadas apenas no inicio da década de 80. Grande parte do projeto inicial que previa lojas diversificadas, serviços e lazer foram abandonados, exceção ao terminal rodoviário inaugurado em 1985 e destinado ao embarque de turistas. Na área do Terminal foram construídas algumas lojas, destinadas ao comercio varejista e que não condiz com o projeto inicial do Conjunto.

A construção do Conjunto em duas fases na década de 60: à esquerda as obras do Bloco A adiantadas e o Bloco B ainda em construção. À direita os dois Blocos em fase de acabamento externo no final da década. Imagens obtidas da Avenida Amazonas no cruzamento com Rua Gonçalves Dias.

Fonte: BH Nostalgia

Os dois Blocos em construção na década de 60.

Fonte: APM

O Conjunto com as obras interrompidas na década de 60.

Fonte: APCBH/ASCOM

O Conjunto JK em 1970 visto da Avenida Amazonas.

Fonte: APCBH/ASCOM

O Conjunto JK em um cartão postal da década de 70.

Fonte: BH Nostalgia

O Conjunto se tornou uma antítese de todo o planejamento inicial: uma pequena cidade que abriga pessoas das mais variadas classes (é bom lembrar que, segundo informações do período do lançamento do projeto ele foi construído exclusivamente para a classe média da época). A grande maioria dos equipamentos projetados para atender os moradores não foram implementados, todo o comercio e os serviços existentes atualmente no conjunto não tem finalidades especificas de atender aos moradores e sim ao publico em geral. Um bom exemplo é a Delegacia da Policia Civil, estrategicamente localizada no local inicialmente destinado ao Museu de Arte e que vem “equilibrar”, ou mesmo atenuar o vandalismo e a violência que existia outrora no Conjunto. Infelizmente grande parte da população belorizontina vê o Conjunto marginalizado, e não são raras as pessoas que acreditam que a sua demolição²¹ traria um bem estar para a capital. JK nos seus últimos anos de vida fazia questão de esquece-lo quando revisava suas realizações como homem público. Oscar Niemeyer não o citava em suas entrevistas, preferindo lembrar apenas do Complexo da Pampulha²². Projetado para ser a “marca registrada” da capital mineira, o Conjunto JK se tornou na verdade o “anti cartão postal” de Belo Horizonte, uma obra monumental na qual grande parte dos belorizontinos preferem esquecer, ou fingir que ele não existe, assim como Niemeyer o fazia.

O Conjunto JK foi um projeto audacioso, um experimento social em uma cidade que, mesmo com o titulo de capital, ainda respira com toda a sua força ares interioranos. Mas na verdade os seus concebedores estavam certos e a sua construção marcou a abertura da era dos Condomínios na capital e posteriormente nos seus arredores. Nos últimos anos explodiu a construção de Condomínios destinados a atender a uma classe especifica (o Alphaville é o exemplo clássico desses grandes Condomínios). A diferença é que a iniciativa privada atual tem capital suficiente para “vender” a imagem desses Condomínios como locais seguros e harmoniosos para se viver, o que na prática não é bem assim, e no período da construção do Conjunto JK tanto o governo quanto a iniciativa privada não tinham recursos para investir em uma obra tão vultosa para a época³, além de o Governo não se interessar mais pelo projeto, visto que a mudança de regime na década de 60, por motivos óbvios acentuou a marginalização dos edifícios, um rótulo que o Conjunto JK carregou durante as décadas de 70 e 80 e que felizmente está mudando nesses últimos anos com as reformas que estão em andamento além do trabalho de conscientização que, aos poucos, está tirando a estigma perante a sociedade belorizontina de que o JK é um lugar sujo e marginalizado³¹.

Bloco A do Conjunto JK.

Fonte: Foto do Autor

Bloco B do Conjunto JK.

Fonte: Foto do Autor

O Conjunto JK visto desde a Praça Raul Soares.

Fonte: Foto do Autor

Imagem de Satélite do Conjunto JK em 2008.

Fonte: Google Earth

¹ Essa escola se transformaria décadas mais tarde no Centro Federal de Formação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG.

¹² Unidades de Habitação, que são os grandes edifícios construídos em Marselha por Le Corbusier após a Segunda Guerra Mundial. Essas unidades foram concebidas para atender as necessidades tradicionais das cidades tais como o comercio, serviços, lazer etc. Esses conceitos foram usados como propaganda quando do anuncio da construção do conjunto JK.

² Extraído do livro “Em obras: a História do Vazio em Belo Horizonte” de autoria do Arquiteto Carlos M. Teixeira

²¹ Isso nos remete a 1972 quando o Conjunto Pruitt-Igoe foi implodido nos EUA 17 anos após a sua construção devido aos altos índices de violência e de segregação, entre outros fatores. Muitos autores consideram que a arquitetura moderna morreu no exato momento da implosão dos edifícios.

²² Isso quando cita o Complexo da Pampulha em suas realizações como Arquiteto. Vi recentemente no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba um pequeno banner referindo-se a Pampulha, apenas. Na Sala dedicada às maquetes dos seus projetos existem obras de importância ínfima se comparadas ao Complexo da Pampulha. Lamentavelmente a obra que o projetou internacionalmente foi "esquecida" pelos responsáveis do Museu e pelo próprio Niemeyer, que supervisionou a sua criação.

²² Isso quando cita o Complexo da Pampulha em suas realizações como Arquiteto. Vi recentemente no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba um pequeno banner referindo-se a Pampulha, apenas. Na Sala dedicada às maquetes dos seus projetos existem obras de importância ínfima se comparadas ao Complexo da Pampulha. Lamentavelmente a obra que o projetou internacionalmente foi "esquecida" pelos responsáveis do Museu e pelo próprio Niemeyer, que supervisionou a sua criação.

³ Foi realizada uma propaganda maciça na época do lançamento do empreendimento, porém com o passar dos anos grande parte dos tópicos apresentados não foram cumpridos, o que legou ao empreendimento figurar-se perante a sociedade como utópico.

³¹ Torço para que as mudanças no Conjunto sejam em todos os âmbitos, pois as mudanças em Belo Horizonte infelizmente são muito lentas, onde muitas coisas ainda se perpetuam há décadas...

³¹ Torço para que as mudanças no Conjunto sejam em todos os âmbitos, pois as mudanças em Belo Horizonte infelizmente são muito lentas, onde muitas coisas ainda se perpetuam há décadas...